|

SENNHEISER 422u

MD421と同系統のダイナミックマイク。

ドラム録りでスネアやタム、バスドラなどでいい音を記録できた。

結構レアなマイクかなぁ〜

マイクホルダーが専用で、ちょっと華奢な作りなので破損すると面倒なことに・・・

ロールオフフィルターも装備していた。

|

|

JBL 4312M

許容入力/75W、音圧レベル/89db、周波数特性/60〜40kHz、インピーダンス/4Ω、3wayブックシェルフ型のパッシヴ・スピーカーです。 4312B

MkⅡとほぼ同じデザインでルックス的に好感度が高いです。 しかしぃ4312B MkⅡとは、まっ当然ですが 音が違います(笑)モニター・スピーカーとの位置づけにはなっていますが定位がはっきりしませんでしたねぇ〜。また、4312B

MkⅡの場合、Haflerのampで鳴らすと、これでもかぁ〜と言うほどhighが伸びてましたが、こいつは違いますね。

リスニング用の音像としては 秀逸なスピーカーなんじゃないかな?! ほんわりと落ち着いて音楽を気軽に楽しめそうな感じですね。MIXの時に定位が判らず、ヘッドフォンを使っちゃったこともありましたねぇ〜・・・。 |

|

TASCAM CD-RW5000

機能的には実にシンプル。再生と録音に力点を置いた業務仕様の機材です。

サーチもFF/FW程度で 潔く機能を特化させているのが使いやすさに結びついている感じですね。そして、しの動作はキビキビとしていて気持ちいい。

エラーもめったに出ることがなく さすがに業務仕様の信頼性が感じられました。

付属のワイヤードリモコンも ワイヤレスの様な信号未達の不安もなく 人為的ミスを排除したオペレーションを約束してくれるもので、安心して使えます。

リモコンのケーブルも長くて 設置場所から離れた場所からもコントロールが可能。良い機材です。 |

|

AUDIO TECHNICA ATSP45

筐体が金属製のスピーカー。音は出ました(笑) |

|

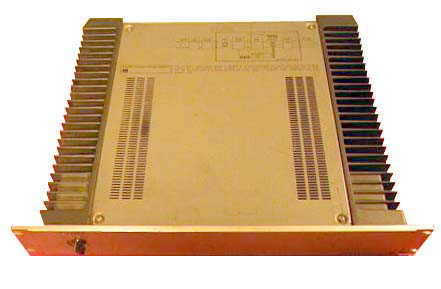

AccuphasePRO-10

さすが ! Accuphjaseと言っちゃえるスペックのPA/SR用POWER AMPです。 強引な使用にも耐える構造となっているようです。(強引に使ったこと無いので?ですがね・・・) このPOWER

AMP、とってもラッキーな経緯でGETしちゃったんですが、音は良かったですねぇ。

GET後、自宅でしか使用する機会がなかったので、電源を入れるたびに、家の明かりが 一瞬暗くなる・・・。それに、自宅じゃアッテネーターの開度もほんのちょっぴり・・・(爆) オーバースペックもいいとこだったので、次第に使わなくなっちゃってねぇ〜(馬鹿) 買った値段の3倍くらいで里子に出ました(笑)実際にPA/SR現場で使ったら、きっと いい感じだったんだろーなぁ〜。 |

|

AIWA F60

カセットデッキと言えばAIWAと言われていた時期の名機。3HEADと信頼できるメカ部がいい音を聴かせてくれましたねぇ〜。 |

|

AKAI_DPS12i

音質がいい。と言う評判があったHDR。

実際は、う〜んん・・・ あんまり評価できるような音質の差は感じることができなかったなぁ〜。AW4416は、MIC PREが貧弱だったけど、その部分だけなら、AKAIの勝ちかな?! 操作性ではAWの敵じゃなかったね。 フライング・フェーダーじゃないし、ディス

プレイも小さい・・・ こういったワークステーションの場合、操作性が良いか悪いかが 私の場合大きな選択肢となります。無圧縮RECの場合だと、主に入力段の差が音質の差となると思う、でもそれはアウトボード等で対処できる部分。操作性は、そうはいかない。そう言った部分で評価すると、 使いずらい機器に入るねぇ〜。

■ 12トラック録音/再生HDR、フィジカルトラック×12、バーチャルトラック×250装備。SCSI端子に外付けHDD等を最大6台まで接続同期マスターまたは同期スレーブ機器として同期走行可能。MMC対応。内部接続された2系統のデジタル・エフェクトを内蔵。デジタル領域でエフェクト処理が可能。 |

|

Alesis DM5

ドラム音源。 |

|

Alesis_MEQ230

グラフィック・イコライザー。1Uサイズで非常にコントロールしずらい機器でした。 |

|

Alesis_Midiberb4

けっこう秀逸なリバーブがかかりました〜。ディスプレイが脆弱ぅ〜。 |

|

DIGI DESIGN AUDIO MEDIA3

まともに使った事がないカードでした(笑) 今なら使う気にもならないですが、当時は結構高額だったような気が・・・ 時代ですねぇ〜 |

|

SONY_PCM2700

とあるプロ・ショップで出力端子不良・・・・でジャンク扱いだった。値段は秘密(爆) チェックしてみると、これがまた、そんな症状は皆無じゃないですか。

なぜ? まったく正常に動作してました。よくよくチェックすると、長時間録音モードで再生不良が発覚。でも、長時間録音モードなんか使わないから、ぜんぜん問題なかった。すげー得した機器です。同社のPCM-2500、PCM-R500と比較すると、ちょうど中間くらいの音質かなぁ〜。AD/DAのクオリティは民生機器はかなわないと思います。 |

|

AUDIO TECHNICA ATM71

コンデンサータイプのヘッドセット マイクロフォンです。ラジオ番組の収録で重宝しましたねぇ〜 ワンマン・オペレーションの時なんか けっこう自由に動けたし、口からマイクまでの距離が一定にキープできる(当然か)のがいいです。ファンタムも乾電池も使えるのも便利でした。 けど、ウインド・スクリーンが破れてしまって そこらへんに転がっていたスポンジをちぎって使っていたら、傍目にはマイク部分が「こんにゃく」に見えていたらしい・・・ まっ いいかぁ〜(笑) |

|

AUDIO TECHNICA PEQ3

PHONO EQです。レコードプレーヤーの出力を卓などに入力するときに使う物です。レコードを再生する機会が まぁぁぁぁぁったく なくなってしまって、使った記憶がございません・・・・ どっかへ行ってしまいましたぁ〜 |

|

TEAC AV-P25

AC電源のディストリビューターでございま! |

|

YAMAHA AW4416

登場したときは その内容の濃さに驚愕した記憶があります。なんっても、CH毎にコンプとパラメトリックEQが装備されているし、高品位なエフェクターも2系統装備。ちょっと へたるのが早い感じのするフライング・フェーダーも 完調なら とても良い感じ。

16Tr同時録音ができるのも、当時大きなアドバンテージでした。でもね、最短の配線でドラム録りしようとしたら、recの途中で止まってしまう・・・。 原因は、振動でした。HDRとは言え、たいした振動じゃなかったのに・・・振動に特に弱いのかな? 今はPC

RECが主体なので、あんまり出番はないけど、いい機材でしたね。 |

|

BBE 386

K-YAIRIのアコギで使用していた BBEのプリアンプ。BBE効果を付加しながら、ギターサウンドをコントロールできて、良い感じの音を創れました。

操作は直感的にできて 大きくトーンを変化させる事ができる機材です。

1Uサイズとは言え、ライヴへの持参では 結構な荷物になりました。(笑)

今では懐かしい機材ですね。この機材のお譲り先が 今、おつきあいいただいている シャイポールさんです。この機材が、導いてくれた出逢いですね〜(感謝) |

|

BBE 422a

音の輪郭と低音のブラッシュアップに役立つ機器なんだけど、実際にはあんまり使わなかったぁ〜

詳細は 忘れてしまいました・・・ぁ〜 |

|

BBE 802

こいつも音の輪郭と低音のブラッシュアップに役立つ機器なんだけど、実際にはあんまり使わなかったぁ〜 記憶 薄い〜

しょぼしょぼの低音で収録されていたCDなんかを鑑賞するときなんかに、ちょいと使って 良い感じにアジャストしてた時もあったです。(笑) |

|

BEHRINGER UB-1202

ちょっとだけ 小型ミキサーが必要になった時に中古で入手した機器です。

ベリのミキサーには けっこう良い印象があったので、使ってみましたが、役目を果たした後は、里子へ出て行きましたぁ〜。 |

|

BEHRINGER HA4400

ヘッドフォン・ディストリビューターです。4ch分の出力を装備しています。また、同一chからは、予備出力・・・と言うか 何というか そう言う出力があって、8人以上でヘッドフォンモニター(簡易)が可能〜。出力が大きくて使いやすい。 |

|

PRESONUS BLUE_TUBE

初めて手にした、真空管の入ったマイクプリです。球の特性とか よくわからなかったので、適当にコントロールして使ったら、とんでもないサウンドで録音してしまった・・・と言う 苦い経験を蘇らせてくれる機材です・・・。(汗)

つっ〜事で、 あんまり良い記憶がない(笑)使い方を間違えなければ、いい感じだったのかなぁ〜判りません! |

|

BYEAR M88TG

ほんとにダイナミック・マイクなの?なんて思ってしまうほど、HIGHの伸びた音を録音できるマイクだと思う。周波数特性でも20kHzまで伸びているし、低音/中音も もうリアルな音・・・。

shureのSM58が4〜5本買えちゃう価格でも、納得の音ですね〜 こいつで録った音は・・・。正直、ダイナミックマイクでここまで質感と言うか音のニュアンスを濁さないで録音できるとは思っておりませんでしたから、もう びっくり仰天でした。

ベイヤーダイナミック・・・職人気質のメーカーだと聴きましたが、こいつは すごいマイクですよ。 |

|

YAMAHA CDR400tx

かつて、SONYのCDU-948Sと良い勝負をしていた CD-Rライター。実際、SONYの948と焼き上がりを比べても いい勝負をしていた記憶があります。

CDのトレイが軟弱で、耐久性に疑問が・・・。 |

|

Marantz CDR630

CD-Rレコーダーでございま。 |

|

Classic_Pro_CM5

このダイナミック・マイク・・・1本 ¥1300くらいの超廉価品なんですが・・・ 馬鹿にできません!!! 録音では ものすごく良い感じで収録できます。PA/SRでも期待させてくれますね。実際には小規模なライヴでしか試したことはないんですが、抜けの良

い音は録音時と変わりません。

カーディオイド特性は スペック上では若干甘く ステージの現場では、SM58よりハウりやすいかもしれませんが、なんせ その抜けの良い音が魅力です。録音時のEQなんかSM58を使う時より はるかに ナチュラルに近いですよ。ほんとに廉価品とは思えないクオリティがあります。SM58を1本買う金額で こいつなら7本以上も買えちゃうのも魅力ですねぇ〜(笑) |

|

dbx MC6

ミニ・コンプレッサー。ちっちゃいのに結構緻密なコントロールが簡単にできる優れものだと思いました。 スライダーでコントロールするのって感覚的で良い感じですねぇ〜。楽器の粒揃えに使おうと思っていたんだけど、サウンド・トーンが自分好みにアジャストできなかったので、里子にでました(笑) |

|

dbx 296

ヒスノイズ等を除去するノイズ・リダクションです。今ではプラグイン等で優秀なのがたくさんあるから 化石的機器となってしまいましたね。懐かしいです。 |

|

MindPrint DI-MOD USB

MindPrintP製のアウトボードに増設するオプション・ボードでございま! このボードを装着することで、アウトボードからPC等へUSB経由でデジタル信号を送ることが可能になります。PCとのインターフェイスになる・・・と言うことです。

はっきり言って、そこまでこだわるほど 音に差は出ないと感じましたねぇ〜。

アナログ出力を他のインターフェイス経由でPCに取り込んでも ぜんぜんクオリティに差が無いように思いましたぁ〜 ザンネン。 |

|

Dimarzio_DP138

これは、楽器にジャンル分けされるブツなんじゃないの? と思いつつ、今更移動するのも面倒なので このままぁ〜・・・ ギターのサウンドホールにセットするピックアップでございま! ハムでノイズに強い・・・ボリュームが付いている・・・ 使った感想はぁ〜 ・・・うん、音は出るね♪(笑) |

|

Find DNF-1

デジタル臭さをアナログチックに変換する・・・と言われているコイルです。じつわ、この効果はぁ・・・・・・わかりませんでしたぁ〜(笑) 高音域が若干柔らかくなる 様な 気が しますが・・・・ あくまで「気」がするだけです。精神的に満足感を得るには 良いかもぉ〜 |

|

BEHRINGER DSP9024

マルチバンド・コンプレッサー。実に6バンド分割のコンプレッションが可能なアイテムです。他社の同様な機器が高額で なかなか手を出せないでいた頃、リーズナブルな価格で売られていたので 試しに使ってみました・・・。やっぱ 安いだけありましたねぇ〜まずもって アナログ回路のS/Nが悪い! 使う気になれない機器でした。

今では、マルチバンドコンプもPLUG-INだし このレベルのアウトボードはどうなってしまうんでしょうねぇ〜。 |

|

MindPrint En-Voice

真空管を使ったマイクプリです。ドイツの職人気質が感じられる気持ちの良い音が魅力です。ボーカル録音なら これ1台でコンプリートっぽいクオリティです。 |

|

Focusrite_VoiceMaster

Platinamシリーズのマイクプリですが、その音はクール!流石Focusriteだと思います。REDシリーズなど上位機種に比べると差は感じますが、その差の幅が 他メーカーより狭い。 ローエンド・シリーズのクオリティが高いと感じますねぇ〜。マイクプリ部だけで言えば、Goodで〜す。 VoiceMasterと言うだけに、いろいろボーカル録音に使える機能が付属していますので、場合によっては便利に使える機器ですねぇ。

この機器はマイクプリだけで使うと いろいろな場面でハイ・レベルな録音が可能だと思います。 |

|

Fostex D10

業務仕様のDAT。優れたAD/DAを搭載し素敵な音で録音/再生ができました。ジョグ/シャトルはなかなか使い勝手が良く、全体的にご機嫌なフィーリングでしたねぇ。 |

|

Fostex D90

8トラックのマルチトラックHDR。本体とコントロールパネル部が分離することができ、操作性は抜群に良かった。HDDは換装可能で、プロジェクト毎にHDDを取り替える事もぜんぜん簡単。無圧縮16bit/44.1kHz〜48kHzで記録可能。adatオプティカル端子を標準装備しており、デジミキ等との親和性も高いね。ただ、アナログ入力端子がRCAなのが難点と言えば難点。それと、コントロールパネルのディスプレイに表示されるメッセージが簡略化されていて、瞬間的に判断しずらい。 |

|

Fostex M20

最大で7号リールまで使用可能なオープン・テープデッキ。特徴的なのが映像機器などとのシンクロ信号を記録するトラックを設定できるところでしょうか。

マスタリング用には、プリアンプのヘッドルームが狭くて使いづらかった記憶が・・・。

小型なのとシンプルな操作感が良い感じの機器でしたわ。 |

|

RANE GE14

14バンドのグラフィック・イコライザー。ドラムのトーン・コントロールにはちょうど良いバンド分割数で、ローの膨らみすぎなどの調整にかけ録りして よく使っていましたねぇ。

RANEのアイテムだけあって、とても秀逸なEQだと思いました〜。 |

|

ECHO GINA24

4IN/10OUTの オーディオ・インターフェイス。24BIT/96kHz仕様。ハーフラックサイズでPCIカードを介してPCと接続。MOTUのインターフェイスよりWindowsマシンとの親和性が高いと思う。もともとechoのアイテムは大好きだったので、ず〜っと使い続けています。spdif、adat、アナログのi/oを装備。 |

|

Hafler P3000

カタログでは........

新開発のDIAMOND回路を採用した高品質A/B級アンプ。強力な低域の再生能力と歯切れのいい中高域は第一線のエンジニアから絶賛。本機のパワー部はTRANS-NOVA回路を採用しており、超高域のネガティブ・フィードバック増加による歪みを押さえて駆動します。

これにより高域の歪みを劇的に減少させ、超高域帯までのスタビリティーを確保しました。両チャンネル共に一体型の構造部品を採用したことによりメンテナンス性も大幅に向上し、表面実装PCBによる省電力設計ともなっています。大型ヒート・シンクの表面温度の上昇を警告する「THERMAL」、ショート・サーキット・プロテクション動作を表示する「SHORT」、出力MOS-FETのリニアリティーをオーバーするレベルの信号を警告する「CLIPPING」の各表示が装備されています。

[主な特長]

■モニター用パワーアンプ

■最大出力:150W(8Ω)、200W(4Ω)、400W(8ΩBTL)

■F特(+0/-3dB):0.15Hz〜300kHz

■S/N比(A-WTD):100dB以上

■歪率:0.1%(20Hz〜20kHz)以下

■入力インピーダンス:47kΩ/BAL

■入力感度(BAL8Ω):1.2V〜6.9V

■ダンピングファクター:400/1kHz、200/10kHz

■消費電力(100V):370W

■MOS-FET TRANS-NOVA回路採用

と、記載されている。 とにかく音が良いパワーアンプで、お気に入りナンバー1。 スタジオ御用達というのもうなずける音ですね。

うまく鳴らすのがけっこう難しいと言われているJBLのモニターを綺麗に鳴らしてくれます。音のディテールがはっきり判るからMIXにはとても適しているかなぁ〜。ちょっと綺麗すぎる傾向もあるかな(笑) |

| |

|

LR BAGGS i-Beam Pick up System

Baggsのピックアップは初めての体験でした。以前PARA ACOUSTIC D.Iを使ったときに、あまりに繊細なコントロールを必要とすることに一種の嫌気を感じて以来、このメーカーのアイテムには あまり関心がありませんでした。中古で購入したギターに付いていた このi-Beam・・・ パッシヴ・ピックアップですが、やはり「変な音」・・・。

中音域に変な癖がある音を出力します。プリアンプを使っても、プレーンなコントロールでは大きな変化を感じる事はありません。私には用なしのブツでした。. |

|

YAMAHA NS10M Studio

あまりにも有名なスタジオ用モニタースピーカーです・・・。リスニングにはまったく向きませんね。音楽のエッジが立ちすぎて、ふんわりと音楽に包まれる・・・なんて事を期待するSPじゃありません。その分、定位感、分離感は抜群。モニタースピーカーとしては、やはり秀逸ですね〜。個人的には この「紙くさい」音・・・。嫌いです(笑) |

|

SONY C-38B

漫才マイクのイメージが強いコンデンサーマイク。しかし、その実力は凄いです。

漫才マイクだなんて、とんでもないですね〜。 |

|

YAMAHA IFU4

アナログ時代にゃ縁のなかった言葉、ワードクロック・・・デジタル機器をデジタル信号で複数台接続する必要がでてきたらさけて通れぬ部分ですねぇ〜。 難しく考えることはなかったんです。要はBNCケーブルでデジタル機器をつないでシンクロさせる必要があると言うこと。単にBNCケーブルでつないで、機器側の設定をしてやればOK。注意点はBITレートとサンプリングレートを機器間で同じにしなきゃならない事。さもないと、ピッチが狂っちゃうか、まともに動作しない(笑)

デジタル機器が2台までなら、デジタルケーブルだけでワードもOKなんだけど、2台以上の機器をデジタル接続するときにはちょっと事情が異なってくる。例えば、デジタルミキサーからデジタル信号を外部エフェクターに送って その信号をDATやらHDRに記録する時などは、ワードクロック信号の分割、またはワードクロック・ジェネレーターを使って各機器に均一なワードクロック信号を供給する事が精度の高い記録を実現する要となる。 S/P

DIF(ソニー/フィリップス デジタルインターフェイス)では、その信号にワードクロックが含まれているのだけれど、各機器を いわゆるシリーズ(直列)で結線していくと、マスター機から最後のスレーブ機までの間、信号の遅延が発生して精度が劣化。結果、音質に影響が出る。 で、ジェネレータやワードクロックの分割が必要となってくる。ジェネレーターは独自にワードクロック信号を発生させ、各機器にパラレル(並列)に供給できる機器。これは精度面では理想的だが 凄く高価で、なかなか手が出ない。 ワードクロックの分割供給は、ちょっと気張れば手の出る最後の砦。 YAMAHA

IFU-4等を使えば、ワードクロックの分割供給が可能となる。これは、マスター機からのワードクロック信号をYAMAHA

IFU-4で受け、IFU-4からパラレルで出力したワード信号を各機器に供給するもの。基本的に2台のデジタル機器接続と同様の精度となる。注意点はBNCケーブルは極力短くし、IFU-4のワード出力からスレーブ機器までの接続ケーブルは同じ長さ、同じ質のものを使う事。さらに、機器にターミネーターが付いていない(75ΩS/W)場合はターミネーターをつける事かなぁ。

ちなみに、ワードクロックのI/Oが付いていない機器では、こういった接続は無理。と言うか、そういった使い方が想定されていない機器と言うことですね。 |

|

Sound Tracks FM1058C

こちらは、Toparzより もっと がっちりとした造りのミキサーです。 電源部も3Uサイズで 自ずとクオリティの高さを伺うことができます。実際、ヘッドアンプはToparzよりも秀逸。いい音出してます(笑) フェーダーの動きも実にスムーズ。SoundCraft

F1のような軽すぎもせず、また重過ぎもせず、実にスムーズなタッチ。 さらに、トークバックマイクの他に なんとテストトーン オシレーターまで内蔵されています。。こちらは16chのミキサー。 |

|

JBL 4312B mkⅡ

YAMAHAの有名なスタジオ定番モニター NS10M-studioの あまりにも紙臭い音になじめず、何かいいモニターはないかと模索した末にたどり着いたのがJBL

4312B mkⅡ。鳴らすのが難しいと言われるJBLのスピーカーの中で、割と素直なスピーカーだと思う。

パワーアンプHafler P3000との組み合わせでは、僕好みの音を出してくれる。ちょっと高音域にピークがあるが、モニター用として聴けば、楽器音のディテールが判りやすくて良い感じ。 |

|

SONY MDM-X4

4トラックのMDマルチです。ふつうのMDとしても使えるし、なかなか重宝しました。ダイレクト・アウトは使えましたねぇ〜。なんと、今でも現役です。SONYタイマーはないようですねぇ〜。(笑) |

|

SoundCraft F1

F1という12chミキサーを使っていた時期があります。サンクラのミキサーは イコライザーの効きが特徴的だったような記憶...。F1のフェーダーはスライドの抵抗感が軽すぎて ちょっと触れただけで動いてしまった(笑) けれど音は良かったなぁ〜。安価でもアナログミキサーとしては素晴らしい部類に入ると思うわ。 |

|

SONY TAN86

スイッチング電源を搭載したパワーアンプ。なかなかの音を出していた。コンシュマー用なので 入力は-10db....。

100W×100W 8Ω 結構な発熱がある。もう、骨董品? |

|

Tannoy_M1

一般のステレオSP。モニターには使えなかったなぁ〜。

BGMなんかにゃ、ちょうどいい(笑) |

|

Sound Tracks toparz32

32chだけあって結構なスペースを必要とします。

SOUND TRACS PLC TOPAZ32 + メーターブリッジ

MIC/LINE INPUT=32ch +

MONITOR(TAPE)INPUT=32ch

計64chの入力

メインの信号にMONITOR(TAPE)INPUTの信号をMIXする事が可能。

FLIPスイッチでメイン・フェーダーにMIC/LINEとMONITOR(TAPE)の入力を切り替え可能。64chのmixも やる気になればやれる(笑)

秀逸なヘッドアンプで、なかなか太い音が出てきました。

・INPUT MIC/LINE

INPUT=32ch、MONITOR(TAPE)INPUT=32ch

・INSERT ch=32、MAIN OUT=2

・DIRECT OUT=32

※各チャンネル

・フェーズスイッチ

・48Vファンタム ON/OFF

・FLIPスイッチ

・BUSセレクト

・GAIN

・EQ

= 4band (ON/OFF スイッチ付き)

・MONITOR EQ =2band

・AUX SEND =6系統

・MONITOR

GAIN、MONITOR PAN、MONITOR SOLO、MONITOR MUTE

・PAN

・ch SOLO、ch

MUTE

・100mmフェーダー

※マスター

・MAIN OUT

・MAIN

INSERT

・グループOUT=8

・グループINSERT=8

・スタジオアウト

・コントロールルームアウト=2系統

・AUX=6系統

・FX=4系統

・2TR

IN

・トークバック

このミキサー、AUXが変わっていて接続にインサーションケーブルを使用するんですね。最初はとまどいました。 |

|

FOSTEX VR800

単体のハードディスク・レコーダー。I/OがADATだけ!と言う強者。YAMAHAのO1Vと一緒に使っていたHDR。本体側のコントロールが直感的じゃなくて、慣れるのに少々苦労(物覚えが悪い俺...)したけれど、MMCでコントロールできたから卓側で基本操作OK。

8トラック同時録音ができたはず...。 |

|

SONY JE700

ごく普通のMDデッキ。 |

|

Victor Zero5 fine

ヤマハのプリ・メインアンプA7と、このビクターのスピーカーの組み合わせには感動しました。出てくる音がすっごい鮮度だった記憶があります。スピード感が 今までのシステムとは違っていた。オープンテープの再生音が 生々しかった・・・。

すごく、古い時代の話ですが・・・。 |

|

UREI LA-4

ヴィンテージもの。モノラルのコンプレッサー UREI LA-4。 音? やっぱふっとい音になりますな。ペアリングしてステレオで使用してみたかったんだけど、なかなか出物がないのと、個体差をうまく克服できるかどうか非常に不安だったので、ステレオ仕様化はあきらめました。

このコンプ、深くかけても音の表情が平板にならない。 ざらつきも、心地よい。実に不思議だった。デジタルの美しいく細い音を、美しく迫力ある音に変えてくれる。インサート、トータル共に使えそうだ。モノなのでインサートでしか使っていなかったから断言できないけどね。 他のヴィンテージものも試してみたくなるほどインパクトは強力。だけど、ヴィンテージものは高価すぎる(笑) |

|

kastamエコー・チェンバー SS102

なんと、8トラックのカセットテープを使用する・・・と言う強者! セコ・ショップにあったのを興味本位でGET。実際に使いはしませんでしたが、なんとなくコレクションにいいかな〜 なんてね(笑) |

|

M-audio quattro

M-audioのインターフェイス。

あんまり、印象が強くない・・・。

それなり???

こんなもの??? |

|

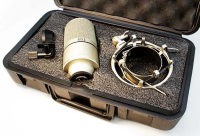

Marshall mxl990

こいつには驚き! 1万円を切る価格なのに、使えるじゃん!アコギのザクザク感がたまりません。用途限定かもしれないけど、使える。C/Pは高い! |

|

Maxon DD-1000

古いデジタル・ディレイ。 もうお蔵入り。 |

|

TASCAM MD301mkⅡ

業務仕様のMDデッキ。基本動作をしっかりと押さえた機器で、使いやすい。サイズも2Uなので、ボタン等の視認性・操作性も良好。1Uサイズの機器より断然いい。 |

|

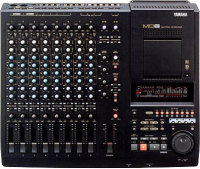

YAMAHA MD8

MD DATAディスクを使用してマルチ録音/再生ができる機器。普通のMDを使えばミキサー付き2chのMDデッキとして使える。

|

|

ハンドメイド マイクプリアンプ

けっこう良い感じでしたよぉ〜。 |

|

Motu 24i 2408mkⅡ

これには、悩みましたねぇ〜〜〜 最初はサウンド・プラスター使ってて、プチ・ノイズが気になりはじめ...次いで echoの初代GINAを導入。このサウンド・ボードは良かったなぁ〜 それからRMEの24bitボード...音は良かったんだけど、ちょっと変わったボード? そしてMOTUの24iを導入。adatを使いたくなって 2408mkⅡを追加。なかなか気に入っていますわ。 そんで、24bit/96k対応の echo GINA24を調達。

MOTU24iは 24input/4out。2408mkⅡは8ch分のbankが3系統。adat or アナログinputが選べる。 いずれも24bit/48k仕様。 echo

GINA24は24bit/96k仕様で アナログ2in/8out /adat 1i/o(adat or s/p dif選択可)

特に2408mkⅡはadatのI/Oが3系統装備されているので、AW4416の16トラックを1発でPCに取り込めるのがとても便利。24iは24ch分のADを装備しているが、入力レベルが-10db

or +4dbなのでミキサーのダイレクトアウト経由か、入力ch分のマイク・プリが必要になる。直接pcで録音するシステムじゃないので、現状ではぜんぜん問題ない。24iはアナログ信号のラインレベルでの取り込みを高品位で行える。

echo GINA24は、もともと好きなメーカーの製品なので、導入には上位機種のLAYLA24との比較で悩み抜いたが、結局 価格対性能でGINA24に決定。そう、単に予算がなかったって言うこと(笑) WIN98SEの環境では動作も安定しているし、音が良い。難点はブレークアウトボックスとPCをつなぐケーブルが太くて短いということ。MOTUはファイヤーワイヤーだから長く引き回せるけど、GINA24はPCのそばに置くしかない。 |

|

BEHRINGER MX882

これは、良い感じの機材でしたねぇ。ラインミキサーにもなるし、スプリッターにもなる、更にラインバッファーにもなる・・・。主としてスプリッターとして使用していました。

ロータリーフェーダーの質感はコストに比例したもので あんまり良いフィーリングじゃないけど、その機能性は良いと思う。S/Nも悪くないよ。安いのに使えると思う。 |

|

YAMAHA MY8 AD

AW等のHDRのオプションスロットに装着するADカード。入力が8ch増える(笑) |

|

NEU PS-60X

小型、軽量で簡易ミキサー&パワーアンプ内蔵のステージ用モニタースピーカー。出力は60W。25cmウーハーとツイーターの2WAY。実際、使えるのかどうか疑問だったけど、なんとまぁ〜 使えるじゃないですかぁ〜。大きなステージでは無理っぽいけど中小規模のライヴなら、そこそこ使えちゃいます。トーンコントロールも付いているのでスピーカー側でも好みの音質にコントロールすることが可能。屋外でも使用したけど ぜんぜん問題なくモニターできる。でも爆音系のバンドのモニターにゃつらいかもね。

簡単にセットアップできるのも魅力〜。 |

|

YAMAHA NS10M

白いコーンが印象的(笑) |

|

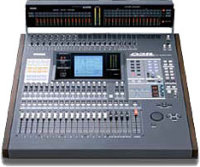

YAMAHA O2R

O2Rを導入したのは、はっきり言ってIN PUTチャンネル数と見た目(笑) 。メーターブリッジとサイドウッドパネルを装着するとしないとでは、存在感と言うか、見た目のインパクトがぜんぜん違う。実際にはモニター用の卓として使用している。AW4416とPCで録音&MIXしている現状ではO2Rを使ったマルチ・トラック レコーディングはする気にならない。ADAT以外ではワイヤリングだけでも面倒(笑) 音質はデジタルならではのクリアなもので、好感大。100mmムービング・フェーダーはキビキビと動いて気持ちがいい。O1VやAWのルーツ的なミキサーだけに EQ&COMPを全チャンネルに装備。オプション・スロットも4つあり、設定の自由度も高い。ADAT以外はあまり使わないけどね。見た目的に、システムの核として存在している(笑) 見た目も大切さ。 |

|

OTARI BTR-10J

6mm Tape Recorder

BTR-10J-TS

放送用アナログオーディオテープレコーダー

1/4インチ(6.3ミリ) Speed19cm/s.38cm/s.76cm/s

ブロードキャスティング用2トラック・オープンテープレコーダー。 こりゃぁ最高!76cm/sで回した音は、なんとも言えない至福に音になる(笑)高速回転時の低域ノイズも聴感上気にならない。マスタリングには欠かせない存在になった。 テープは元AMPEX、現QUANTEGYが素敵(笑)

|

|

OTARI DTR-7

OTARI製のDAT。堅牢な作りで信頼性は高い。SONYのPCMと比較すると、AD/DAがちょっとだけ劣るが、民生機とは比べものにならない良い音がする。 |

|

Panasonic SV-DA10

90年7月にSCMSが導入され、すぐに発売された松下初のSCMS対応DATデッキ。真ん中にあるシャトルサーチは、当初からかなり便利な機能。

1bit AD/DA搭載。 |

|

PMP GATEⅡ

2ch:ゲート・・・・。 |

|

Proco RMS-1A

スピーカー切り替え機。 |

|

Rane ME15

グラフィック・イコライザー。 |

|

REAN

パッチベイ |

|

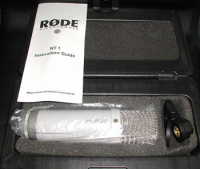

RODE NT-1

まったく、こんなマイクがこんな価格で出て良いのか? |

|

RODE NT-2

まったく、こんなマイクがこんな価格で出て良いのか? っ〜くらい すげーマイク。

もう次世代機にシフトしているから、このマイクは新品では手に入らないけど、現行機種より 良い感じの音が録れる。ハイ上がりの特徴があるけど、それがまた EQのツボを押さえれば、ご機嫌なサウンドを再現できる。世界的ベストセラーとなったコンデンサーマイク。 |

|

Roland SRV330

壊れた・・・・

|

|

FARMAN RR15

AC電源ディストリビューター。 |

|

Roland SC55mkⅡ

MIDI音源。 |

|

Roland SC88VL

MIDI音源。 |

|

Shure SM57

ポピュラーなダイナミックマイク。 |

|

Shure SM58

ポピュラーなダイナミックマイク。ボーカル用。 |

|

SONY CDP D11

1UサイズのCDプレーヤー。操作パネルは狭い。スイッチ類はうまくレイアウトされているが、やっぱり使いずらいなぁ〜。 |

|

SONY CDP970

普通のCDプレーヤー。 |

|

SONY CDU948S

確かな焼き込みで評判の高いCR-Rライター。古いけど、音楽焼きでは確かに高音質。キャディを使うのも 今となっては稀少価値? |

|

SONY DTC77es

ESシリーズは民生機の中でも いい音ですねぇ〜。 |

|

SONY MDR-CD900ST、MDR-7506

赤帯(日本標準?)と青帯(米国標準?)。 赤帯は若干固い音質でクリアに鳴る。青帯は低音域が豊かに響くが、長時間使用すると耳が痛くなる。カールコードは便利なようで不便。 |

|

SONY MDS-501

古いMDデッキ。なんとマイク入力まで付いていた。 |

|

SONY MZS R5ST

ドックステーション付きのポータブルMDデッキ。 |

|

SONY NR500

ドルビーCのプロセッサー。 |

|

SONY PCM-R500

残念ながら製造中止となったDATデッキ。操作感、音質共に良い感じ。

PC MIXのTDと音源保存に使用している。優れもの。 |

|

SONY PCM2700

SONYのDAT。PCM2500の上位機種だけど、僕は個人的に2500が好き(笑) でも、まぁ業務機ならではの音の冴えはご機嫌ですね。

SONYのDATに搭載されているAD/DAは、ほんと秀逸だとおもうわ。民生機のDTC55ES、57ESでも ほぉ〜ってな感じの音を記録・再生してくれたもの...。でも、同じSONYでも 690だったかなぁ?!あれはNGだったね。話にならない音だった(笑)

|

|

SONY TCK222esj

SONY ESシリーズのカセットデッキ。ドルビーS搭載の3ヘッドデッキ。 |

|

SONY PCM2500 A/B

SONYのDAT。メカ部分と AD/DA部分がセパレートしたタイプ。 結構古い機種だけど、まだバリバリ現役(笑)

いい音出してくれます。 |

|

SoundCraft NotePad

ノートパッドの電源(ACアダプター)供給端子の位置が悪い。見た目もそうだし、端子が脆弱感ありあり。コストダウンの影響でしょうか? 電源ケーブルをうっかり引っ張ったりすると端子が壊れそう(笑) けれど音は良かったなぁ〜。 |

|

Symetrix QUAD EXPANDER GATE

4chゲート。 |

|

TEAC ヘッド消磁機

使う機会がなかったぁ〜 |

|

Tascam CDRW700

トラブルを経験したことがない・・・信頼性抜群のCD-RW。 |

|

TASCAM M-320B

アナログ卓。けっこう古い機材だけど、出てくる音は良い。デジミキには出せない味が気持ち良く聞こえます。通すだけでニュアンスが変わる。アナログは不思議です(笑)

けど、サイズがでかいのは難点ですねぇ。小型で素性の良いアナログ卓 探そうかな〜。 |

|

Tascan PA20mkⅡ

20W出力のパワーアンプ。宅録のモニターにはちょうど良い。 |

|

tc.electronic M-ONE

シリーズ、パラレル・・・と、いろいろな内部接続でエフェクトをコントロールできるアウトボード。クオリティは高いと思う。S/P DIF端子を装備し、PCインターフェイスとの接続も可能。 |

|

tc.helicon Voice Prisme

ジェンダー変更等ボーカルの質感を劇的に変化させる他 空間系エフェクトを付加することが可能なマイクプリ・・・。ボーカルのキャラクターを思う存分変化させる楽しさが味わえる(笑) |

|

Teac S-70

かわいいスピーカー〜 |

|

Teac S-300

同軸2WAYのスピーカー。なんと抜群の定位感を持つんだわ〜。ちょいとびっくり。

モニターSPとしても 使えそう。 |

|

tc.electronic TRIPLE C(2ch仕様)

マルチバンド・コンプレッサー。3バンド分割でコンプレッションできる機材。ファイナライザーと どこが違うのか? アルゴリズムの違い? しっかりコンプがかかって良い感じのサウンドメイクができました。今はplug-inがメインなので、使用していません。 |

|

BOSS VT-1

ひらったく言うと ボーカルなどの 音を変化させる機材。極端に変化するし 不自然な変化なので、そう言う狙いのエフェクトには最強かも・・・。 |

|

Waves Y56k

AW4416に使用していたWAVESのオプションカード。AWでL1などの効果を使用できて、当時はとても秀逸なサウンドメイクができた。 |

|

YAMAHA MX20

MX12シリーズは 使いづらかった記憶があるれど、これは素直に良い卓だと思う。

メイン・インサートがあると もっと良いのになぁ〜 |

|

YAMAHA NS-451

不思議なスピーカーでした。大柄な10Mみたいな(笑) |

|

YAMAHA O1V

デジミキ。各CHにEQ、COMPを装備。2系統のエフェクトも秀逸。出力系統が標準でもっとあれば いいのにねぇ〜。オプションスロットは1個。 |

|

YAMAHA PSS11

ミニ・キーボード。ちょっとキーボードサウンドが欲しくなったときなどに使っていました。

PCでバッキングを作っているときなど重宝しました。 |

|

Zoom H4

ハンディタイプの録音機。結局 使えなかったなぁ〜。 |

|

Zoom1204 Studio

古いマルチエフェクター。これはこれで面白い。 |

|

Alesis ADAT

テープメディア使用のデジタル・レコーダー。AD/DAがイイ感じ。 |

|

AUDIOTHECNICA ATM25

低音録りに最適かも・・・。 |

|

ALESIS SR16

ドラム音源。 |

|

MIDIMAN AUDIO BUDDY

簡単に使えるマイクプリ。小型で携帯性が秀逸。出てくる音は普通。可もなく不可もなく。それがある意味魅力だった。 |

|

FOSTEX PM0.5

低価格なパワードモニタースピーカー。モニターって言っているけど、リスニング&PCモニターつうところでしょうか・・・。あまり良い印象はなかった。 |

|

Roland U110

昔、活躍したMIDI音源。6MONO OUT+ST OUT。 |

|

TASCAM 788

中くらいの大きさのHDR エフェクト設定とか感覚的に使えなかった。単にオイラの物覚えが悪いだけだな〜。YAMAHAに慣れた頭にゃ辛い・・・。 |

|

TASCAM TMD-1000

TASCAMのデジミキ。マイクインプットがもっと欲しかった。操作性は う〜ん・・・。ってか・・・。 |

|

YAMAHA SPX990

定番のマルチ・エフェクター。個人的には 特に感動するエフェクトはなかった。 |

|

SONY FXE 100

スイッチャー&コントローラー。 おっと、ジャンル違い VIDEO機材でした。 |

|

ZOOM Z1

超シンプルで小型のハンディ・レコーダー。簡単に録ると言うことなら、最高レベルのハンデジ機だと思います〜。価格も1万円を切る安さ。それだけに、ボディの安っぽさは最高! まっ、録れた音を聞けば そんな安っぽさなんぞ 気にならなくなると思います。乾電池1本で けっこう長時間使えるし なんと言ってもRECボタンを押すだけで録音スタートしちゃうイージーさが魅力。くれぐれも落とさない様に気をつけて使う事が必須かも。 あっそうそう この機材は「録音」専用と考えて使う必要がありますよ〜。

音の加工はPCに取り込んで行う事が前提ですね。

|

|

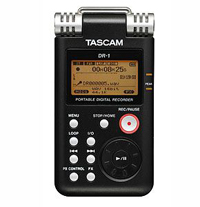

TASCAM DR-1

多機能・高音質・・・と言う言葉に誘われてGETしたハンディ・レコーダーだったけど、う〜ん・・・・あまり使わない機能が付いていると、操作が煩わしい。

フィールドで録音できればいいだけだったので、ちょっと使いずらい機械でした。

録れる音は、悪くはなかったですね〜。持ち歩くにしても、ちょっと大きかったなぁ。 |

|

ESi WaMi Rack192L

このインターフェイス、なかなかやります。RECが96k playが192kで使えるボードだけど、フロントのマイクプリが なかなか秀逸。このメーカー、密かにイイ感じなんだよね。MOTU、ECHO、Tc.とかと比べても 遜色ない・・・と言うか、個人的に気に入っています。コントロールソフトも、ユニークで面白いし(笑) イイ感じのサウンド・インターフェイスですね。 |

|

YAMAHA O3D

O2Rを2まわり小さくしたような大きさで、置き場所の幅が広がり助かってます。機能的には、O2R、O1Vとたいした変わりはないし、YAMAHAの操作性に慣れてしまった私にゃ 使いやすさ抜群でごわす。 もう大きすぎるデジミキは 私にゃ用なしです。

このデジミキはエフェクター代わりに使ってます(笑) |

|

PEAVEY CS 800

ふる〜いパワーアンプ。けど、じゃじゃ馬っぽい音が個人的にはとても気に入っている。もう最近はデジタルの繊細で綺麗な音は食傷気味で・・・・。じゃじゃ馬と言っても、音が荒れる訳じゃ無くって、同じソースを同じspで鳴らしてみると、アンプの差と言うのでしょうか、明るく張りのあるご機嫌な音が出てくる感じなんでござんす。

隠れた名品じゃないかと 思っておりますわ。

|

|

YAMAHA P2360

素直な音のパワーアンプって言われているけど、そうかもしれない。

素直だからなのか?なんとなくパワー感に不満が・・・・。

う〜ん、車に喩えると、馬力はあるんだけど、ギア比が・・・みたいな感じかな?!決して悪い音のアンプじゃないけど・・・・・・。

4Ω:500W×2 / 8Ω:350W×2 ブリッジ 8Ω:1000W /24kg |

|

YAMAHA MG82CX

こりゃぁ〜 めちゃ軽、めちゃコンパクト&お手軽ライヴにゃもってこいのアナミキですねぇ。簡単操作のコンプも結構いけました。デジタル・エフェクトはSPXのニュアンスが感じられる。けど、個人的に使えそうなのは1〜2種類くらいかなぁ。Behringerのエフェクトとは天と地の差があると思うけど・・・。欠点はauxの数が全然足りない!

タイプ:アナログミキサー:8ch

モノラルチャンネル数:2

ステレオチャンネル数:3

EQ:3

AUX:1

デジタルエフェクト:16プログラム

寸法:25.7W×6.2H×30.2Dcm

重量:1.6kg

マイク入力にコンプレッサー回路を搭載。

自照式のボタンを採用。

各国の安全基準/電波基準への適合。

|

|

DBX 215

う〜んんんんん・・・・・・・

ドラム録りの時のイコライジングにゃ良いかも。

基本的な部分が好きになれないEQだなぁ〜。

DBXのアイテムなのに なぁ〜。う〜〜んんんんんん。。。。。。

チャンネル数 2

音声入力 端子 XLR/ 標準フォーンジャック(3P)

型式 電子バランス

インピーダンス 40kΩ

最大レベル +21dBu

音声出力 端子 XLR/ 標準フォーンジャック(3P)

型式 疑似バランス

インピーダンス 100Ω

最大レベル +21dBu

周波数特性 10Hz 〜 50kHz(+0.5/-3dB)

THD+N 0.004%

ダイナミックレンジ 108dB

電源 AC100V、50/60Hz、12W

寸法・重量※ W483×H45×D150mm、EIA1U、2.6kg

|

|

TASCAM LA-80

民生機器の信号-10dbを業務用の信号レベル+4dbに変換する箱。

あんまり出番がない・・・・・。

Unbalnced/Balanced lineconverter

オーディオラインコンバーター

アンバランス(RCA)→バランス(XLR)8系統搭載

民生用機器と業務用機器など異なるインピーダンス特性の機器を

接続する場合に必需品

各チャンネルにゲインボリューム付で入力レベルの微調整が可能 |

|

AMCRON COM-TECH400

古いパワーアンプだけど この個体は気に入っています。やっぱ音がいいやねぇ〜。

4Ω:240W×2 / 8Ω:220W×2 ブリッジ 475W(8Ω) 450W(16Ω)

パラレル 440W(2Ω) 440W(4Ω) |

|

YAMAHA BR12

軽量 コンパクトなスピーカーだけど、作りはがっちりしていてビビリ等の経験はないですねぇ。

音の飛びも割合に良くて、重宝しているアイテムでございます。

重低音は期待する方が無理。だけど、BBEなどをかましてやると良い感じに低音域に重さが加わる。アコースティックのライヴでは、十分すぎるくらいの性能じゃないかと思う。C/P的にはもう最高レベルだと思うなぁ〜。さすがヤマハ。

ウーハー:12"

ツイーター:1”チタニウム

周波数特性(-10dB):65Hz〜20kHz

許容入力:300W(プログラム)、600W(ピーク)

インピーダンス:8Ω

公称指向角度:水平 90°/垂直 40°

入力端子:フォーン x 2

出力音圧レベル:97dB(1W、1m)

寸法、重量:40W x 57.2H x 33.7D cm、15.9kg

35mm径スピーカースタンドマウント可能

チタンダイヤフラムHFドライバー採用による高音質設計。

|

|

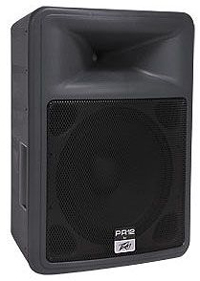

PEAVEY PR12NEO

これまた、軽量で1人でらくらく2本を運べちゃうスピーカー。

こんなに軽くて 大丈夫なの? と感じてしまうスピーカー。

筐体が樹脂なので、MAXパワー付近で鳴らすのはNGでございますがぁ〜、300Wくらいまでなら とても良い音で飛びもGOOD。

なにより、この軽さ!ありがたいっすねぇ。。。

ウーハー:12"(30cm)

ツイーター:RX14チタニウムコンプレッションドライバー

許容入力:400W(プログラム)

インピーダンス:8Ω

コネクター:フォン×2

周波数特性:54Hz〜21kHz

効率:97dB

寸法、重量:45W×60H×35Dcm、11kg

|

|

BBE MaxCom

コンプとマキシマイザーが融合した便利アイテム。

マキシマイザーの効きは微妙だけど 小型のスピーカーにかましてやると結構良い感じになる。 けど、ソースによって微調整が必要かも・・・・・。 |

|

YAMAHA Q2031

古い型だけど、音はBより こっちの方が好きかも・・・。 |

|

SONY SRP S-1000 パッシヴスピーカー(@¥115,000-)

RMS 300W ピーク 900W

定格インピーダンス 8Ω

音圧レベル 101.5db/W/m

定格入力 音圧レベル 127db/1m

周波数特性 75Hz〜25kHz

入力端子 スピコン/ブッシュターミナル

サイズ 400×575×325mm

重量 19kg

防磁設計 なし

ユニット 30cmφウーファ、ホーントゥイーター 2way

スタンドホール あり

綺麗に延びる高音域が特徴的。低音もそこそこ出るしアコースティック系のライヴでは、フロントはこのスピーカーで問題なし。重低音は無理っ〜か、このサイズのスピーカーではどこのメーカーの製品でも無理っすね。サブ炉ー必須。

作りも堅牢でどこぞの安っいSPとは比較にならん(笑)

SONYのこの手のスピーカーは、あんまりメジャーな存在感がないけど、個人的には、良い感じがムンムンしている。EVより断然良いと思う。もう生産していないから、程度の良い中古をめっけたら、あと2発くらい 即ゲットしたいっすね〜。 |

|

WAVES GTR DI

通常のDI。PRSとWAVESのコラボ製品とのこと。プリアンプ装備なのはとても良い。音も特に色づけされることもない様で好感度の高い出力を得られる。筐体はそこそこ堅牢で軽量。

電池駆動の場合は9V電池を2個セットしなけりゃいけない。12V駆動だからねぇ〜 ACアダプターの場合は12Vセンター+のアダプターアウトが必要。

DIにレベルメーターが付いているあたり、プリアンプが入っているぞーって主張しているね。音も素直で見た目も煌びやか。好みのDIでっす。 |

|

SAMSON S-DirectPlus

普通のアクティヴDI。2CH仕様なのが良いかな。

input 1MΩは価格の割にはとても良いですねぇ。パッシヴのピックアップでもいけちゃう。

ファンタムで使っても変なノイズも無いし、Godin A6の出力2本をこいつに突っ込んで気持ちよく使っています。

電池は9V1個。アッテネーターがもう少し充実していれば更に良いんだけどね〜。でも、普通に問題なく使えてます。 |

|

ClasicPro SPC

スピーカースタンド。価格はすっげー安い!けど、EVのスタンドと重量以外はほぼ同等・・・。どうやらスチール製らしい。色がシルバーの奴はアルミ製と言う話も聞いた・・・。

シルバーの製品だとEVとほぼ同じかもしれない。もう、めちゃめちゃC/Pが高い製品ですね。スチール製でも、めちゃ重いと言うことはなくK&Mのスチール製と同じくらい。強度もほぼ同じでしょう。

ぜんぜんチャちくないスタンドでござんす。1本3千円以下でっせ。

EVの安い奴1本分の金額で3本以上GETできちゃう。

品質も遜色ないし。素晴らしいですね。 |

|

ClasicPro MSB

やっす〜いブームタイプのマイクスタンド。この製品は価格が安いのが特徴ですね!?!けど、すぐに壊れる様な事はなく そこそこ使えてます。

足の開き具合がバラバラなところがあって、センターポールが若干ナナメになる場合もあるけど、概ねOKで笑〜。

大量にマイクを使う必要があった時に まとめてゲットしたけど当たりハズレはありました。使えない事はなかったけどね。

価格から考えたら、ソートー良いですよ。1本2千円以下ですから・・・。びっくりですねぇ〜 |

|

ClasicPro CSP-8

ミニライヴのころがし用として使っています。当初は小馬鹿にしていたんだけど、実際使ってみて「ほんとに20センチ ウーハーなの?」って思っちゃうくらい素敵な音が出てきた・・・・・・。CPさんごめんなさい。

入力もRMSで100W、プログラム200W、ピーク400Wでしょうか。

筐体はめちゃめちゃ小さい・・・。重量もとっても、かぁ〜るい〜。

なのに出てくる音は馬鹿にできないっす。

しかし、やっぱり20センチウーハーっすね。低音の再生にはトーゼン限界があります。アコースティックライヴでもメインでは使えないでしょうねぇ〜 使う気もないですが。

アコライヴのころがしとしては工夫次第でOKでしょうか。モニター用の足は貧弱ですから、取り扱いには注意したいところです。お手伝いの人にバラシの時に折られる事も考慮しなきゃならんほど、脆弱ですから・・・。

それにしても、1本7千円以下でこれだけの音が手に入るのは驚きでした〜。CPさん凄い!最近では、DTM用のSPとして、また、TV視聴用のSPとして日常的に使ってます(笑) |

|

Behringer SU9920 SonicUltramizer

MAXCOMのBBEサーキットを通した時、YAMAHAの小型SPが素晴らしい鳴りを聴かせてくれたので、CPのCSP-8の低音補正用に試してみた。価格帯は激安範疇の製品だし、Behringerの製品だし・・・不安80%そこそこ感10%と、10%の超期待感を抱きながらテストした。

結果、笑っちゃいました〜 CSP-8の低音が20センチウーハーの範疇を超えてモリモリ。変なノイズとも無縁だし、低音が豊かに!

こもった感じもなくタイトにも・・・ 良いんじゃね!

高音の補正をしなくても、輪郭のすっきりしたサウンドが再現される。こりゃMAXCOMのBBEサーキットや過去に所持していたBBE単体では体感できなかったと思うフィーリング・・・。SU9920のフェーズディレイ回路が効いているのか?!う〜ん・・・、なんだか判らんけど、リヴァーヴ感がものすごく綺麗に聞こえる。

こりゃ、もうけもんの機材っすかね?!過去にもBehringerの機材の中でもEDISONだったっけ、秀逸な機材もあったし・・・。

CPのCSP-8で使用した場合では、とても良好なサウンドが出てきた機材。中型、大型のSPで使った場合、どーなるのか・・・フェーズディレイが良い結果を出してくれるのか?今後試してみたくなる機材。:けど、掛けすぎは禁物・・・。 |

|

Behringer MDX-2000

近年の同社 同様の製品とは中身が違う秀逸なコンプレッサー。職業的音楽製作家御用達(笑)だったと言うコンプレッサー。

最近の同社コンブを最近使う機会もあったけど、確かに、違う、自然なかかり・・・。当時、約10万円也〜だとさ。 dbxの高級機種の回路を模した・・・とか、そうじゃないとか?!と言う話も聴くけど、とにかくナチュラルにかかるコンブでごわす。dbxの安いコンブ・・・166だったっけな?それとデジタルのddpは使ったことあるけど、それらの印象より断然ナチュラルだと思う。ベリって昔は凄い機材つくっていたのね〜。製作経緯は別として・・・。

大切に使い続けたい機材。 |

|

tc.electronic poly tune

Digitech HT-6に不満はなかったが、tc.の製品にも興味が・・・(馬鹿)このチューナー、小型なのが良い。

あとは、HT-6とかわんなかった〜 (馬鹿) |

|

SONY SRP-P150

150W+150W(8Ω負荷、20Hz〜20kHz、両ch駆動時)

220W+220W(4Ω負荷、20Hz〜20kHz、両ch駆動時)

440W(8Ω負荷、BTL接続時)

XLR-3-32(オス)相当(平衡/不平衡)

クリップ、プロテクション、シグナル、オーバーヒート、モノ、パワー

300W(電気用品取締法)

482×88×492㎜ 約17㎏

素直な音の良いパワーアンプだと思う。 |

|

yamaha mx12/6

とってもゴキゲンなアナミキ。割と小型でエフェクトも内蔵。

in/out系が充実している。 |

|

tc helicon c1

微妙なコントロールがいるかも・・・。 |

|

tascam ps424mk3

電源壊れた〜 残念。 |

|

Behringer B-1

新品、激安でGet。 小さなマイクだけど普通に、良好に録れた。 |

|

Seide BE-1

バックエレクトレットコンデンサー。普通な音じゃない。

声に特殊なキャラクターが欲しいときに良いかも。 |

|

alesis multimix8usb fx

コンパクトなミキサー。エフェクトもUSBインターフェイスも付いてる。けど、USBインターフェイスは録音のみ。再生には対応していない。ノーパソでライヴを録っても無難にステレオ収録できた。 |